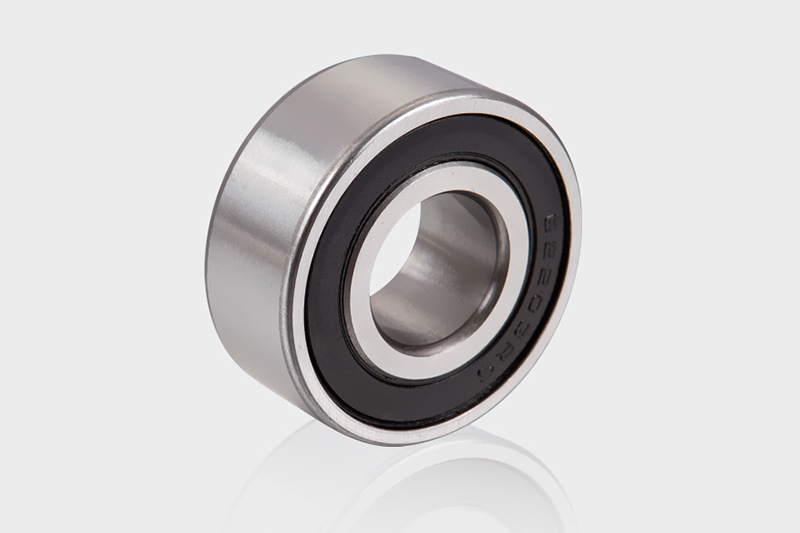

いわゆる軸受すきまとは、軸受を軸や軸受箱に取り付けていない状態で、内輪または外輪を固定し、固定されていない側がラジアル方向またはアキシアル方向に移動する移動量を指します。移動方向によりラジアルすきまとアキシャルすきまに分けられます。ベアリングの使用にはクリアランスも非常に重要であるため、中国ベアリングネットワークはこれを無視してはいけないと警告しています。

ベアリングクリアランスの6つの事項:

1. 運転時のすきま(作動すきまといいます)の大きさは、軸受の転がり疲労寿命、温度上昇、騒音、振動などに影響を与えます。

2. 軸受すきまを測定する場合、安定した測定値を得るために、軸受に規定の測定荷重を加えるのが一般的です。そのため、実際のすきま(理論すきまといいます)よりも大きな測定値が得られ、測定荷重による弾性変形が大きくなります。ころ軸受の場合は弾性変形量が小さいため無視できます。

3. 取付前の軸受の内部すきまは、一般に理論すきまで表します。

4. 理論すきまから軸受を軸またはハウジングに取り付ける際のしまりばめによるフェルールの伸縮を差し引いたすきまを「取付すきま」といいます。取り付けすきまに軸受の内部温度差による寸法変化を加減したすきまを「実効すきま」といいます。

5. 軸受には一定の荷重がかかったときの機械的すきま、つまり実効すきまに軸受荷重による弾性変形を加えたすきまを持って取り付けられており、作動すきまといいます。

6. 作動すきまが若干マイナスであれば軸受の疲労寿命は長くなりますが、マイナスすきまが大きくなると疲労寿命は著しく低下します。したがって、軸受すきまを選択するときは、作動すきまをゼロまたはわずかにプラスにすることが一般に適切です。また、軸受の剛性を向上させたい場合や騒音を低減したい場合には、作動すきまをさらにマイナスに、軸受温度が急激に上昇する場合には、作動すきまをさらにプラスに設定するなど、具体的な対応が求められます。使用条件に応じて分析を行う必要があります。 .